実験にあたり必要な計測機器を紹介します。

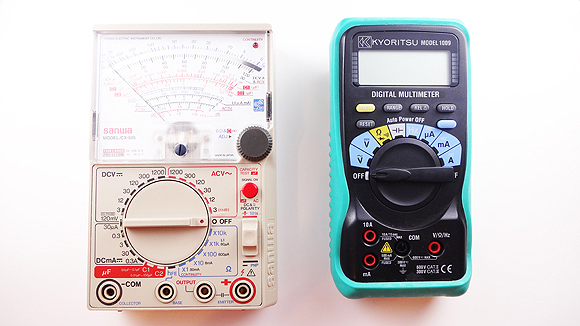

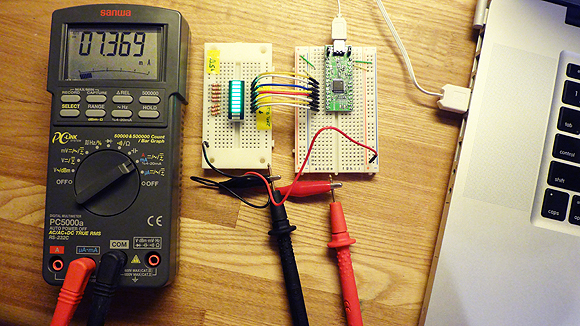

マルチメータ

一昔前までは、電圧計・電流計と呼んでいたものですが、最近では"マルチメータ"という名前が一般的です。昔ながらのアナログ式であれデジタル式であれ、簡易なものでも構いません。導通ブザーが付いていると、配線チェックの時に便利です(マルチメータであればほとんど搭載)。

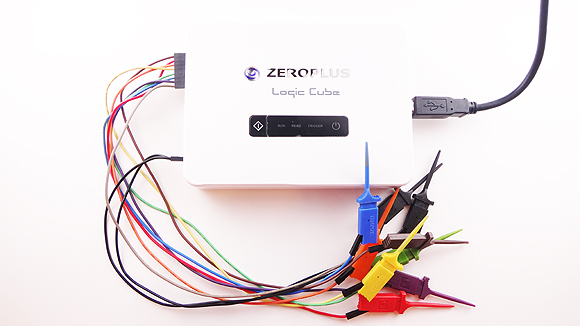

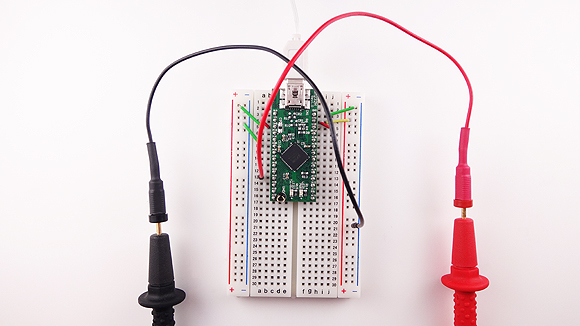

ロジックアナライザ

最低限、マルチメータさえあればプログラム開発可能ですが、原因不明のバグに陥った時、救いの神となるのが"ロジックアナライザ"です。ブレッドボードI/Oプログラミングでは、液晶ディスプレイやSPI・JTAGなど様々な信号をC言語で制御しますが、完璧なはずのコードに思わぬバグを混入させてしまうのが人の常。困ったことに、"バグは見れども見えず"なので、そのうちプログラマは頭に血が上って「プログラムには間違いないから、このICは初期不良に違いない!」と結論付けてしまう始末。

こんな時、冷静な第三者の目で解析の視点を与えてくれるツールが、ロジックアナライザです。かく言う私自身、今回のソースリストを用意するにあたり、何度か助けられました。「え、このスタートビットずっとLOWのままじゃん、どうして???あらいやだ、ここの行、ビット演算子がANDになってる・・。そら、LOWのままだわねぇ。さてさて、OR演算子に書き換えてもう一度波形を見てみると・・ひゃっほう、スタートビット上がりましたぁ!!!」という具合。長時間に及ぶバグとの格闘が、ロジックアナライザのおかげで解決した瞬間は、夜中といえども喜びの雄叫びを上げたくなるものなのです。

かって、ロジックアナライザは大変高価で、ホビーユーザが手を出せるような代物ではなかったのですが、最近ではUSB接続タイプの安価なものが出回るようになりました。中でも、台湾のメーカーZEROPLUS社が販売しているロジックアナライザはお勧めです。最低価格帯の64Kビット・16ch・100MHzバージョンは、秋月電子において12,500円で販売されています。

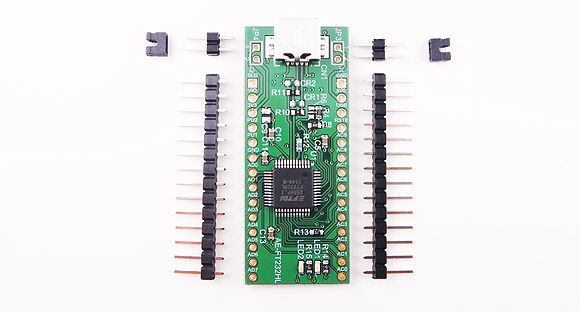

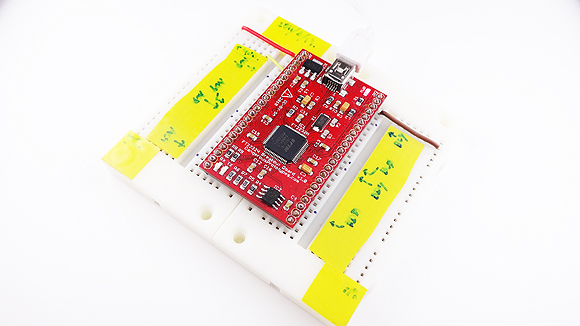

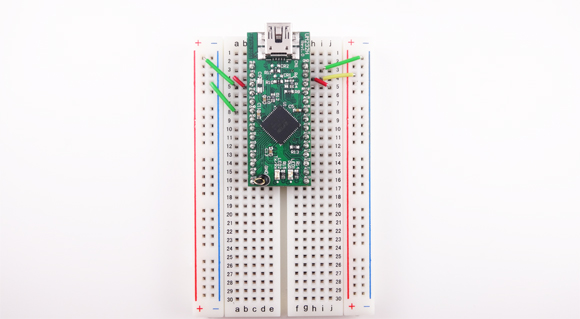

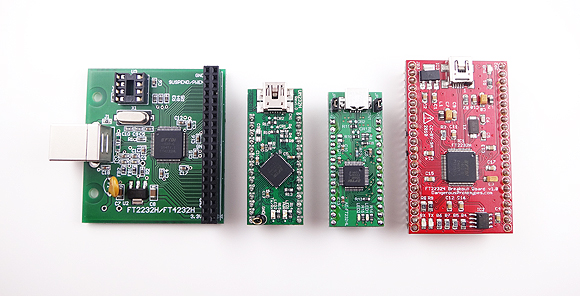

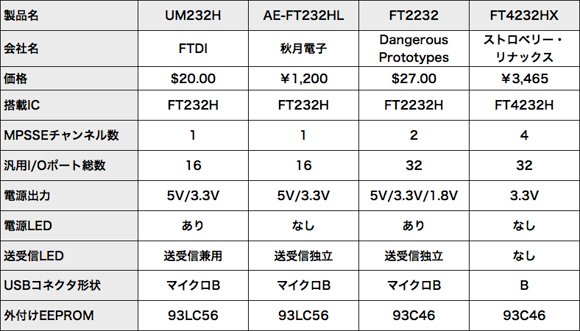

実は秋月電子の製品は、FTDI社の純正品であるUM232Hと、ピン互換になっています。このふたつは、合計16本のGPIOをピンヘッダに出力していますし、5V/3.3Vの出力も備えているため、ブレッドボード上で実験するにはもってこいのブレイクアウトボードです。電源LEDの有無などに細かな差異がありますが(電源LEDは欲しいところ)、最も大きな違いは

実は秋月電子の製品は、FTDI社の純正品であるUM232Hと、ピン互換になっています。このふたつは、合計16本のGPIOをピンヘッダに出力していますし、5V/3.3Vの出力も備えているため、ブレッドボード上で実験するにはもってこいのブレイクアウトボードです。電源LEDの有無などに細かな差異がありますが(電源LEDは欲しいところ)、最も大きな違いは